Solutionサステナビリティ・CSR支援 / 環境への取り組み「びしょうの森」活動詳細

「びしょうの森」活動-1

「びしょうの森」里山プロジェクト2030 フクロウ保護プロジェクト

営巣動画(2023年2月)

美松堂は、自然共生サイト「モリ田守センター」の生物多様牲保全の支援をしています。

フクロウのオリジナル巣箱製造・設置と繁殖調査【フクロウ保護プロジェクト】を、宇都宮大学、モリ田守センターと産学連携し推進しています。

私たちは、「モリ田守センター」に、フクロウが「巣作り」しやすいように巨木の穴のかわりとなる「巣箱」を作ることで、フクロウの減少を食い止める「フクロウの保護」に取り組むため、設置いたしました。

今後 フクロウの巣箱を企業様のご支援ツールとしてご案内してまいる予定です。

少しでも生物が減らないよう、自然豊かな「モリ田守センター」を守るため、私たちは、これからも様々な方法で、有効な「活動の場」なるように取り組んでまいります。

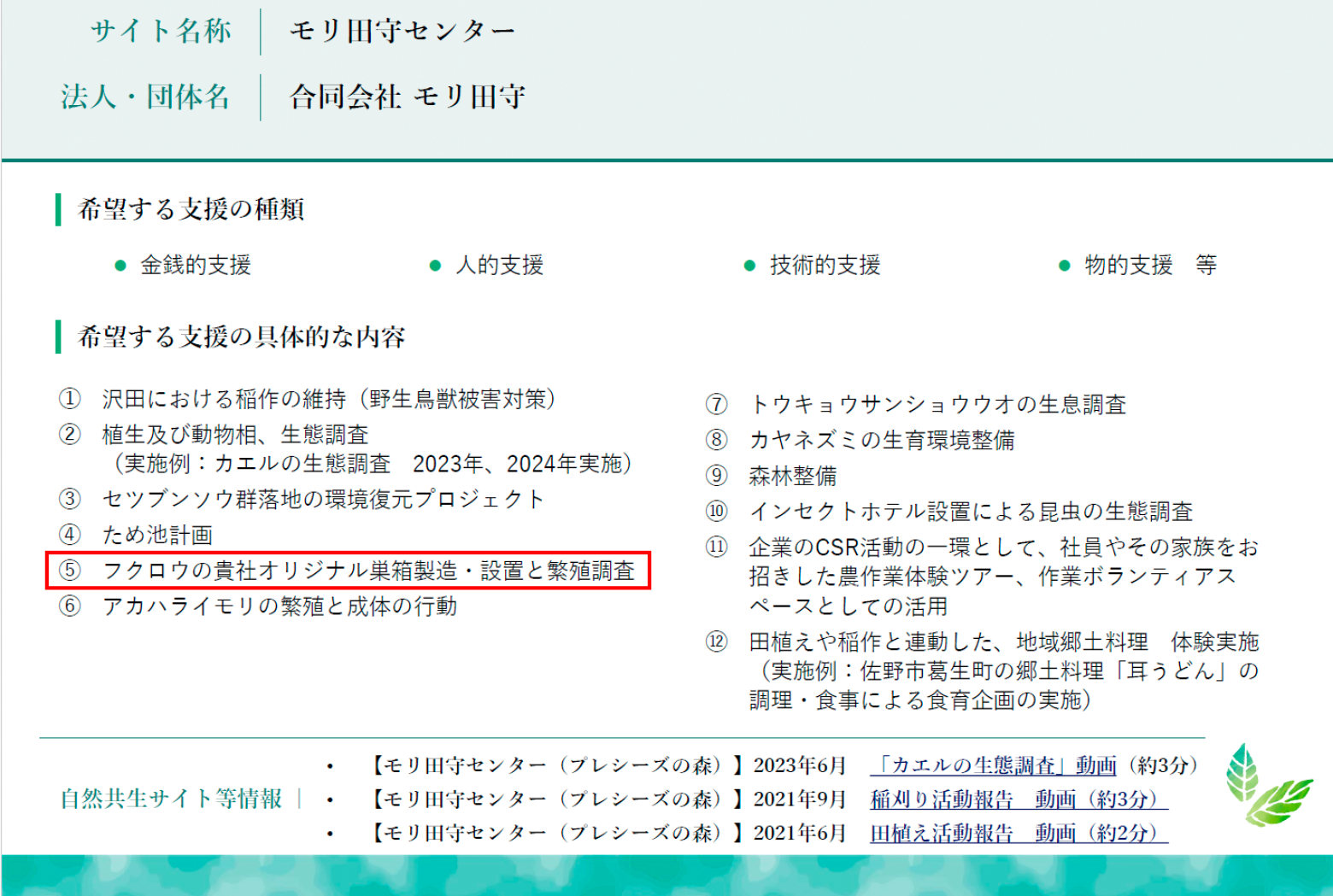

「モリ田守センター」への協力・支援項目

「モリ田守センター」のフクロウの巣箱設置位置

モリ田守センター フクロウのオリジナル巣箱製造・設置写真(2024年8月設置)

「プレシーズの森」は「びしょうの森」の森として活動を継続してまいります。

「びしょうの森」は、モリ田守センター内で活動しています。

モリ田守センター フクロウのオリジナル巣箱 製造・設置の経緯

2024年8月「プラダン製の巣箱」1号試作過程

宇都宮大学 農学部 准教授 守山先生にモリ田守センターのサイト全体に対するアドバイス、フクロウ・両生類を中心とした調査・研究ご指導をいただく。

フクロウ保護プロジェクトについて、巣箱にリクエストをいただき、軽く運送・設置しやすいプラダン製の巣箱を美松堂(旧プレシーズ)で提案・設計・製造。

守山先生に了承いただき、納品。モリ田守センターに設置いただく。

①巣箱試作1号

フクロウによる

巣箱試作1号を使った

検証風景

⇒守山先生より、フクロウが入るのに少し狭いので、サイズを大きく変更ご指示

⇒再設計

②巣箱試作2号

大幅にサイズを大きく変更

底の形状、穴等も変更

③巣箱試作3号

一部変更

④プラダン製巣箱完成品

モリ田守センターへ設置

『フクロウ保護』プロジェクト~自然共生サイトの生物多様性を次世代へつなぐ~

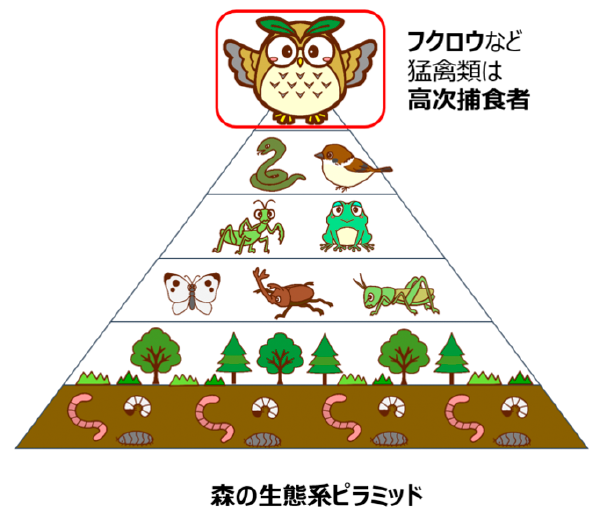

「フクロウ」は、森林の「生態系ピラミッド」の頂点に立つ「猛禽類」です。

フクロウなどの、「生態系ピラミッド」の頂点である高次捕食者が生息している森は、生態系の健全性や豊かさの指標となると言われています。

様々な生物が食物連鎖によるピラミッドを構成する事によって豊かな自然環境を形づくっています。

2024年8月にフクロウの巣箱を「モリ田守センター」の森に設置しました。

2025年4月現在 経過観察中です。

(残念ながら、2025年は営巣の確認は出来ておりません)

「モリ田守センター」の豊かな自然を守り、生物多様性保全、ネイチャーポジティブを実現するための一つの方策として「フクロウの保護」支援に美松堂は取り組んでいます。

「モリ田守センター」(「びしょうの森」の管理者)産学連携(宇都宮大学)につきまして

「モリ田守センター」は(合同会社モリ田守代表 赤堀 雅人氏)によって、運営・管理してきました。

また、「モリ田守センター」の赤堀 雅人氏は、宇都宮大学農学部 森林科学科大学院及び東京農工大学連合農学科(大久保研究室)で森林生態学について学んできました。

現在は、宇都宮大学の非常勤講師も務めており、宇都宮大学の「里山のサスティナビリティを考える」の講座を担当し、「モリ田守センター」も活用し、実施されています。

宇都宮大学からは、宇都宮大学 農学部 農業環境工学科 准教授 守山拓弥先生にご協力・ご指導をいただき、「びしょうの森」で新たな巣箱の設計・製造からの【フクロウ保護プロジェクト】を実施しています。

他にも準絶滅危惧種の植物【セツブンソウ環境復元プロジェクト】への取り組みやサイト内の「カエルの生態調査」等活動をしております。

美松堂は、モリ田守センター、宇都宮大学と産学連携して、自然共生サイト「モリ田守センター」の豊かな自然を守り、生物多様性保全活動を支援してまいります。

『モリ田守センター』サイト統治責任者 赤堀登氏(写真左)、

管理責任者 赤堀雅人氏(写真右)

モリ田守センター および 美松堂、協力スタッフ一同

「びしょうの森」活動-2

2025年5月18日(日) 田植え&カエルの生態調査

プレシーズは、2025年1月1日に、美松堂と合併し、社名を株式会社美松堂に変更いたしました。

「プレシーズの森」は「びしょうの森」の森として活動を継続してまいります。

「びしょうの森」は、これまで同様に」モリ田守センター」内で活動しています。

「びしょうの森」第一弾の活動報告として2025年5月18日に『田植え および カエルの生態調査』を実施いたしました。

尚、今年も第3回目となるカエルの生態調査を識者の先生をお招きして実施いたしましたので、報告させていただきます。

1.田植え体験 & 昼食

当サイトの管理者 赤堀さんから、今日の田植えの仕方について説明があり、参加者の皆さんに、田植え体験をしていただきました。

昼食は、モリ田守センターの赤堀幸代さんによって、「耳うどん」、冷や汁など郷土料理の説明をいただきました。

他にも焼肉、焼きそばなど沢山ご用意いたしました。

皆さんと楽しい食事のひと時を過ごしました。

2.生態調査(カエル):採取 観察記録・講評

昼食の後は、今年で3回目の「カエルの生態調査」を行いました。

「栃木両生爬虫類の会」の代表 中島さんと、幹事 青柳先生にご指導いただき、

参加メンバーを4班に分け、各班で班長や記録係、採集係など、役割を決めて実施しました。

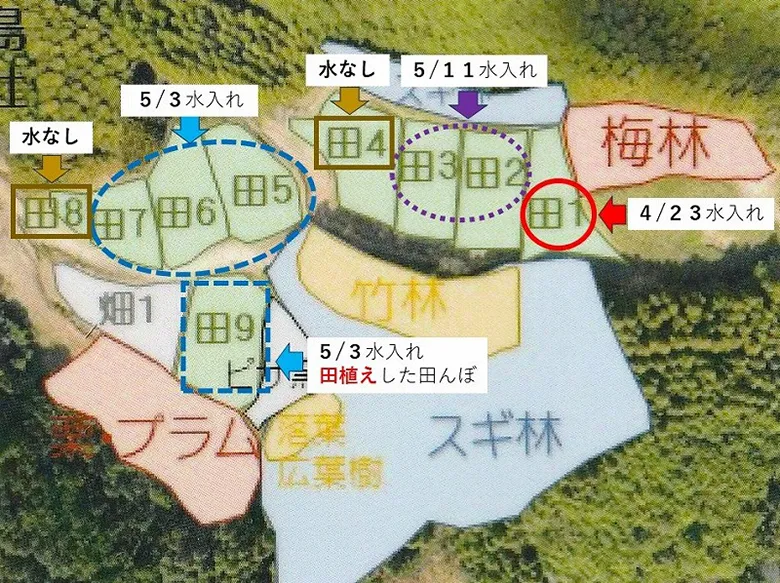

田1~田8まで、田んぼに水を入れた時期はそれぞれ違います。

今年のカエル生態調査は、環境の異なる田んぼでは、どんなカエルが見つかるかをテーマにしました。

参加者全員が、それぞれの異なる環境の田んぼでカエルが見れるように田1~田8まで、移動しながら採取・観察を行いました。

早くから水が入った田んぼ(田1)には、早くからカエルが産卵し、幼生(オタマジャクシ)が成長しています。

一方、水を入れて間もない田んぼ(田2・3)には、これから産卵する成体がたくさん集まっています。

さらに、水の入っていない田んぼ(田4・8)は、カエルの成体などが普段生活している場所でもあります。

田んぼの環境によって、観察できるカエルの種類などは違っています。

各班で、田の環境の違いで、カエルの成体や幼体、種類や数などを青柳先生、中島さんに同行いただき、観察してもらいました。

周囲からは、準絶滅危惧種のシュレーゲルアオガエルやトウキョウダルマガエルの大合唱が聞こえてきて、自然度の高い環境のびしょうの森(モリ田守センター)ならではの、観察を行うことができました。

各班で捕まえたカエルは、青柳先生、中島さんに提出し、カエルの種別を同定いただきました。

各班の班長より、自分たちが捕まえたカエル(成体や幼生)などについて、どこで捕まえたかを、発表しました。

各班の調査シートは以下をご参照ください

●1班●2班●3班●4班 (田1-8シートまとめ)

※別添PDFを参照ください

【2025年5月18日 カエルの生態調査 (成体)個体数 合計】

- ●ヒガシニホンアマガエル 18個体

- ●トウキョウダルマガエル(成体) [国・栃木県 準絶滅危惧種] 4個体

- ●ムカシツチガエル2個体

- ●ニホンアカガエル[栃木県 準絶滅危惧種](成体) 1個体

- ●ヌマガエル 13個体

- ●シュレーゲルアオガエル[栃木県 準絶滅危惧種] 6個体

■合計:44個体

最後に 栃木両生爬虫類の会の代表 中島さんより各班の総評をいただきました。

「一番上の田んぼに大きなオタマジャクシがいました。

これは「ニホンアカガエル」です。

このオタマジャクシになった卵を生んだ親のカエルは、今は陸に上がって山の中にいます。

ニホンアカガエルは、何故アカガエルかと言うとお腹と足が赤いからです。

幼生(オタマジャクシ)の特徴としては、背中から見ると目の後ろに黒い点点があります。

昔の日本人が食べていたカエルは「ニホンアカガエル」です。

今の「食用ガエル」はアメリカから来たカエルなので、日本人が古来から食べていたカエルとは違います。

皆さんがトノサマガエルと言っているのは、実は「トウキョウダルマガエル」です。

関東地方にいるのはこの種類だけです(トノサマガエルは関東にはいません)

時々その辺の田んぼで、「ワキャキャキャッ、ワキャキャキャッ、」と鳴いているのが、「トウキョウダルマガエル」の鳴き声です。

ちょっと鳴き声が違うのは、「トウキョウダルマガエル」だけ、ほっぺにある「鳴のう(めいのう)」という場所を膨らませて鳴くんです。

ヒガシニホンアマガエルやアオガエルは喉を膨らまして鳴くので、「トウキョウダルマガエル」と若干鳴き声の音が違います。

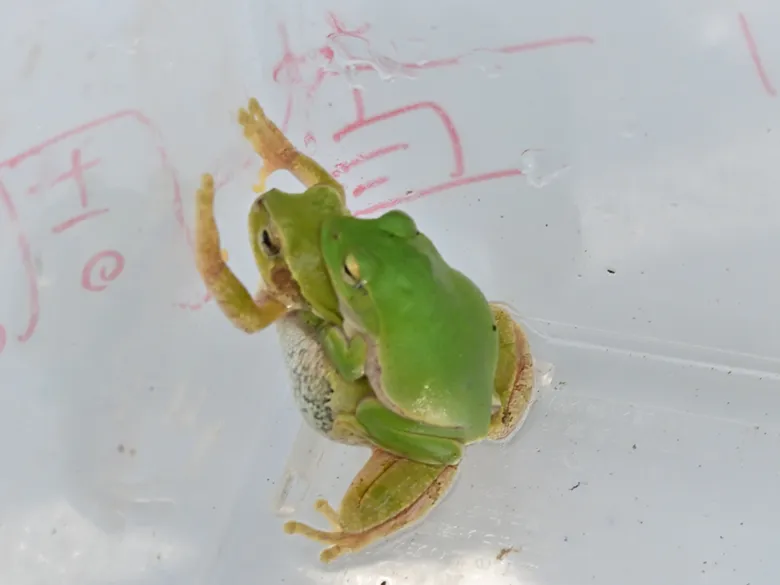

「シュレーゲルアオガエル」と「ヒガシニホンアマガエル」はどちらも緑色をしています。

アマガエルは今年から「ヒガシ二ホンアマガエル」に名称が変わりました。

京都付近を境に西日本にいるのが「ニホンアマガエル」、関東にいるのは「ヒガシ二ホンアマガエル」です。

だから、今日皆さんが捕まえたのは、「ヒガシ二ホンアマガエル」です。

DNAで分類をする研究が進んでいて、DNAを鑑定することで京都の途中で東西にラインがあって外見上はそんなに違いがないが、後ろ足の模様が違う個体が多いと言われています。

遠くで「ゲゲゲゲ」と鳴いているのが、「ヒガシ二ホンアマガエル」の声です。

たまたま昨日捕まえた「シュレーゲルアオガエル」のオスが「ヒガシ二ホンアマガエル」のメスに結婚したくて抱き着いていました。

むりやり離さないと、離れません。後で引き離してリリースします。

「シュレーゲルアオガエル」は今 沢山周りで鳴いていますが、声は聞こえるがほとんど姿は見えません。

理由は、皆さんが歩いていた畔の下の土のあたりに潜っているからです。

「シュレーゲルアオガエル」は土の中で卵を生みます。

メレンゲのような泡の卵が、田んぼの作業で代かきをすることで撹拌されて流出したのを、今日の調査では、皆さんが見つけたんです。

本来は土の中でオタマジャクシになります。

それでメレンゲが溶けて、田んぼに向かって川を作って、その川の上をオタマジャクシが流れていって、田んぼの中に入ります。

「シュレーゲルアオガエル」は、そんな不思議な習性のカエルなんです。

黄色い粒粒が卵で、オタマジャクシになる。泡の白い部分は卵塊といって、卵でいうと白身のような役割を果たしていると考えられているんですよ。

今日いたカエルで一番多かったのは「ヌマガエル」です。

「ヌマガエル」は、2-30年前には関東圏には全くいないカエルでした。

西日本では当たり前のカエルでしたが、何かの拍子で関東圏まで入ってきたようです。

何で増えてきたかというと、地球温暖化が関係していると言われています。

カエル全般の数が少なくなってきている中で、「ヌマガエル」という種類は劇的に増えているという特徴があります。

カエル以外の生きもので、昨日(下見の際に)見つけた「アカハライモリ」がいました。

「アカハライモリ」がいる環境は、豊かな自然が残っているところです。

皆さんが、本日調査をしたモリ田守センター(びしょうの森)は、豊かな自然が残っている貴重な場所ということです。

これだけカエルがいる中で、昨日、今日と2日間探していて1個体しか出会えなかった生きものが「ヘビ」です。

「ヤマカガシ」という毒があるヘビで、カエルだけを専門で食べるヘビなんです。

逆にカエルが減ってしまうと、このヘビたちも生きていけない。

これだけ多くのカエルの中で、「ヤマカガシ」は1匹しか見つけられなかったので、食物連鎖の生態系ピラミッドで考えると、上位はいかに少ないかが、わかります。

当然下の生きものがいなくなれば、上の生きものもいなくなってしまいます。

人間が作り出した水田という環境が、こうやって生きもの達の生態系を守っている、

ということを知る機会にしてもらいたいと思います。

本日はお疲れ様でした。」

青柳先生、中島さん カエルの調査につきまして、ご指導、ご講評いただき感謝申し上げます。大変勉強になりました。

ご参加いただきました大人44名、子ども7名の皆さん、宇都宮大学の学生さんご参加大変ありがとうございました。

また、びしょうの森(モリ田守センター)を管理してもらっている 赤堀雅人さん、幸代さん、志樹ちゃん 皆さんをお迎え、ご対応 大変ありがとうございました。

e-ソリューション 市瀬さん、パズルステージ 中田さん 事務局運営 ありがとうございました。

宮地スタジオ 宮地さん、今浦さん 撮影、ドローン空撮ありがとうございました。

皆さん、今回も大変ありがとうございました。

美松堂はこれからも「びしょうの森」の里山保全、生物多様性保全の活動を続けて参ります。

次回もよろしくお願いいたします。